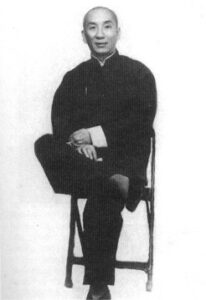

Yip Man, ou Ip Man² (chinois traditionnel : 葉問, chinois simplifié : 叶问, pinyin : Yè Wèn ; cantonais Jyutping : Jip Man), est un grand maître chinois d’arts martiaux, spécialiste du Wing Chun Kung Fu.

Jeunesse

À l’âge de 9 ans, il débute l’apprentissage du Wing Chun à Foshan auprès de Chan Wah-Sun. Son maître lui enseigne pendant trois ans avant de décéder. Ip Man poursuit alors sa formation avec les condisciples les plus avancés de Chan Wah-Sun.

À 15 ans, il déménage à Hong Kong et intègre le St. Stephen’s College, un établissement privé secondaire. Il est rapporté qu’à cette époque, il aurait été impliqué dans plusieurs incidents au cours desquels il utilisa son Wing Chun pour se défendre. C’est aussi durant cette période qu’il rencontre Leung Bik, fils de son sigung (grand-père martial) Leung Jan. Bien que déjà âgé, Leung Bik le domine facilement lors d’un échange, incitant le jeune Ip Man à lui demander de devenir son professeur. Leung Bik accepte et perfectionne sa formation.

À 24 ans, Ip Man retourne à Foshan et s’engage dans l’armée du Kuomintang pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Par la suite, il devient capitaine dans la police de Foshan. Bien qu’il n’ouvre pas formellement d’école, il commence à enseigner le Wing Chun à ses proches. Parmi ses premiers élèves les plus notables figurent Chow Kwong-yue (周光裕), Kwok Fu (郭富), Lun Kah (伦佳), Chan Chi-sun (陈志新) et Lui Ying (吕应).

Arrivée à Hong Kong

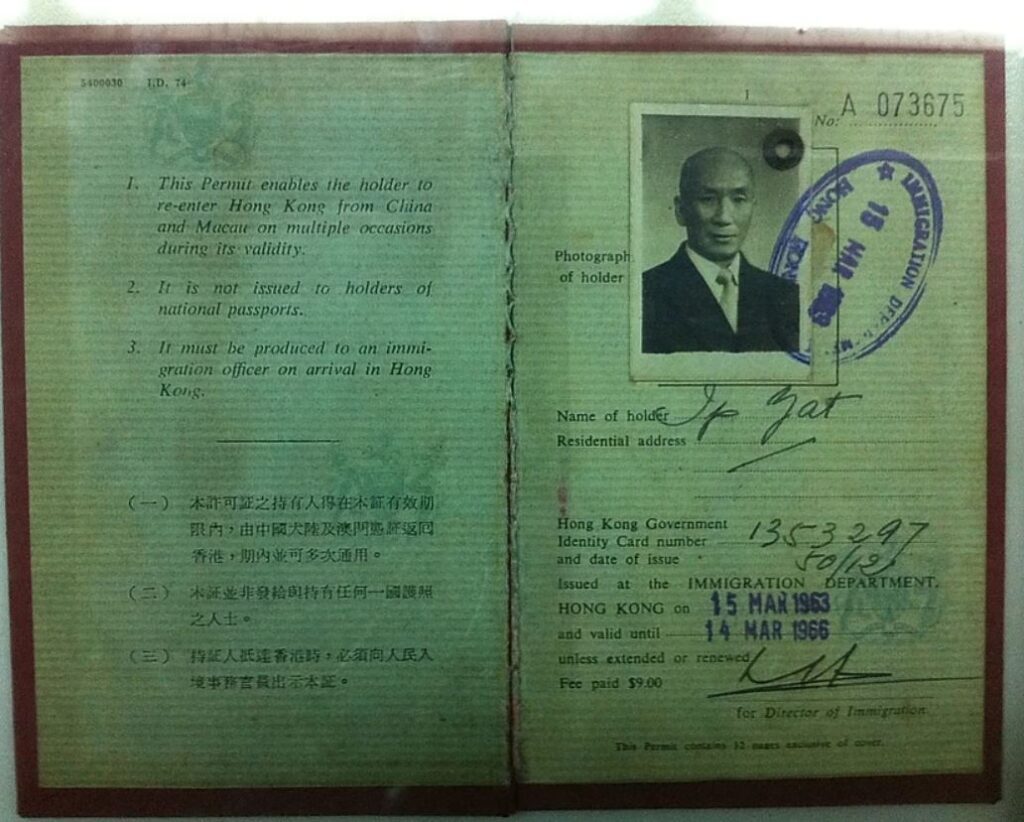

En 1949, lors de l’avènement de la République populaire de Chine, Ip Man, alors âgé de 56 ans, craint des représailles en raison de ses fonctions passées dans la police. Il quitte Foshan pour Macao, puis pour Hong Kong, en espérant pouvoir un jour retourner dans sa province natale.

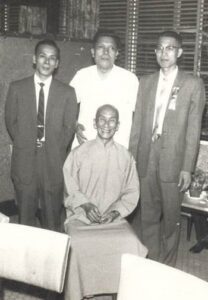

En 1950, il ouvre sa première classe à Hong Kong au sein du syndicat des employés de restauration de Kowloon. Le groupe initial comprend huit élèves, mais seuls deux restent fidèles : Leung Sheung (梁相) et Lok Yiu (駱耀), bientôt rejoints par Chu Shong Tin (徐尚田). Ces trois disciples deviennent ses plus proches soutiens. Comme l’expliquera plus tard Chu Shong Tin, lors de l’inauguration du musée Ip Man à Foshan en 2002 :

« Ainsi, à mon avis, c’est la persévérance de M. Leung et M. Lok dans l’apprentissage de cet art (malgré leurs difficultés financières) qui a permis au Grand Maître Ip de continuer son enseignement à l’Association of Restaurant Workers of Hong Kong […] »4

À une époque où le Wing Chun était encore peu connu à Hong Kong, l’école d’Ip Man est régulièrement défiée par des maîtres d’autres disciplines. Il s’appuie principalement sur Lok Yiu et Leung Sheung pour y répondre et affirmer la légitimité du Wing Chun. À partir de 1954, Wong Shun Leung prend en charge la majorité des défis, parfois épaulé par ses aînés.

Mode de vie

Ip Man avait l’habitude de vivre principalement la nuit et de dormir pendant la journée. Lok Yiu raconte ainsi « Nous nous entraînions de 16h à 18h, puis de 20h à 22h. Ensuite, nous sortions dîner, nous détendre, etc. Lorsque nous rentrions, en général vers 2h du matin, nous pouvions discuter jusqu’à 4h ou 5h des principes et de la théorie du Wing Chun. Voilà à quoi ressemblait notre mode de vie à l’époque. »2

Chu Shong Tin témoigne également de cette préférence pour la vie nocturne « Ip aimait m’emmener en promenade nocturne, de Tai Nan Street jusqu’à « l’enclos de pierre » situé sur Gascoigne Road. […] Il disait que ces balades aidaient à trouver le sommeil. »1

En dehors de ces promenades, Ip Man n’avait pas de véritable hobby, à l’exception du Mah-Jong, qu’il pratiquait uniquement avec ses plus anciens disciples ou leurs élèves avancés1. Il jouait souvent chez son élève Lok Yiu6 5, dont la famille a conservé la table de jeu.

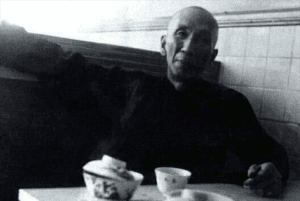

Malgré sa renommée et ses compétences, Ip Man restait une personne humble, bienveillante et pleine d’humour. De son vivant, il ne se fit jamais appeler « Grand Maître ».

Enseignement

À Hong Kong, Ip Man enseigna pendant plus de vingt ans. Vers la fin de sa vie, il se retire progressivement et cesse d’accepter de nouveaux élèves publics.

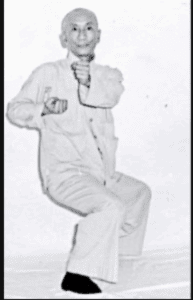

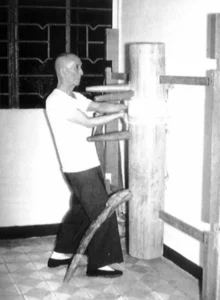

Sa méthode pédagogique s’adaptait à la morphologie et aux points forts de chaque élève, sans jamais transiger sur la nécessité d’une grande détente corporelle et d’une posture irréprochable. Le travail des formes en solitaire occupait une place centrale, de même que la pratique du Chi Sao et l’étude théorique du style. Il était également capable de démontrer chaque point de façon très concrète.

Chu Shong Tin rapporte qu’Ip Man ne parlait jamais de « chi » ou d’énergie interne, bien qu’il possédait manifestement des capacités internes qui lui permettaient de surpasser des adversaires physiquement plus puissants. Lorsque Leung Sheung, alors professeur de Bak Mei, le défia en 1950 à l’Association des employés de restauration, Ip Man n’eut besoin que d’un demi Bong Sao pour le projeter à plusieurs mètres3 , mettant ainsi un terme au défi et gagnant par là son premier élève.

Malgré la maladie, il conserva jusqu’à la fin de sa vie une impressionnante « lourdeur » dans les bras, rendant toute tentative de le faire bouger quasiment vaine.

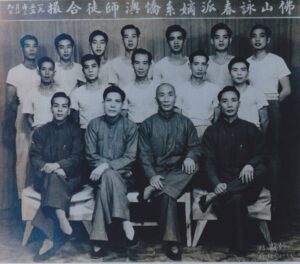

Bien qu’il ait formé de nombreux élèves, seuls quelques-uns apprirent l’ensemble du système directement de lui. La plupart font partie de sa première génération d’élèves : Leung Sheung, Lok Yiu, Chu Shong Tin, Wang Kiu et Wong Shun Leung. Ce sont principalement ses trois premiers disciples qui assuraient les cours. Présent à l’école, Ip Man corrigeait les élèves de manière ponctuelle, privilégiant ceux envers lesquels il ressentait une affinité particulière2. Lorsque Leung Sheung, Lok Yiu ouvrirent leur propre école, Chu Shong Tin resta l’instructeur principal de l’école de Ip Man.

En tant que chef de la famille que représente le Wing Chun à Hong-Kong, il avait la possibilité de choisir parmi les élèves de ses disciples et d’enseigner en cours particulier à ceux qui retenaient son attention.

Héritage

Ip Man laisse en héritage une lignée d’élèves influents, parmi lesquels Lok Yiu, Wong Shun Leung, Leung Sheung, Chu Shong Tin et Wang Kiu.

Il rédige également une version écrite de l’histoire du Wing Chun, bien que son exactitude fasse encore débat. Peu avant sa mort, il accepte d’être filmé exécutant trois des cinq formes principales du style. Aujourd’hui, de nombreux objets lui ayant appartenu sont précieusement conservés au musée Ip Man Tong de Foshan.

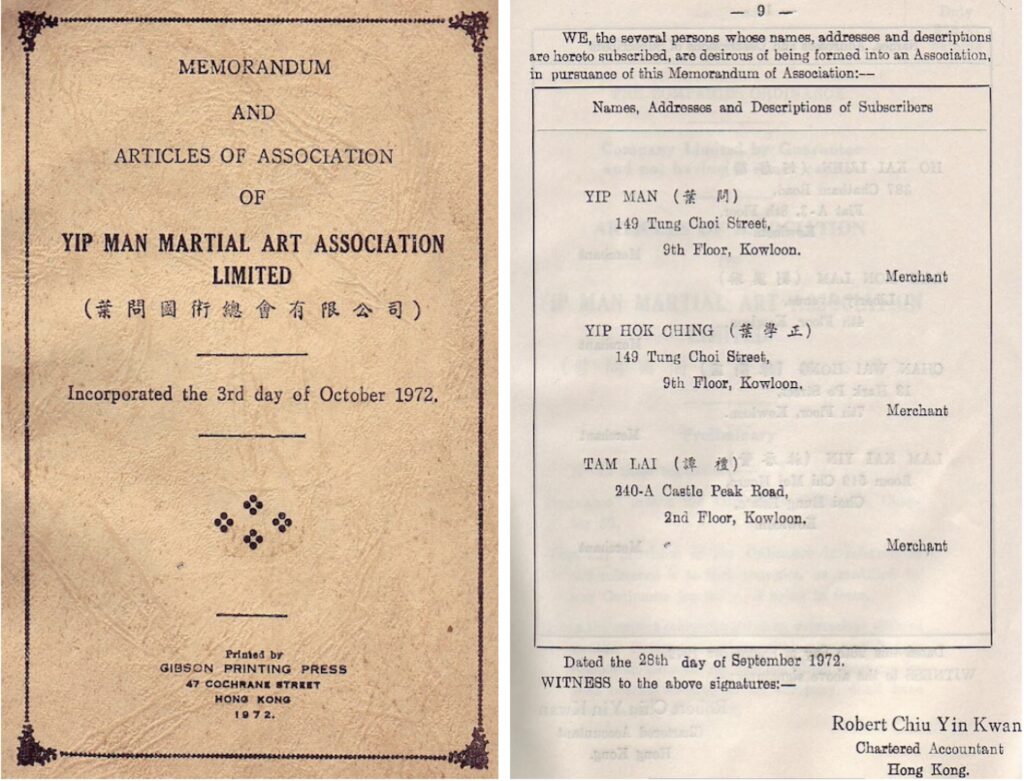

La Ving Tsun Athletic Association (VTAA) fut fondée en 1967 dans le bâtiment Cheung Ling du quartier de Mong Kok à l’initiative des élèves proches d’Ip Man (Leung Sheung, Lok Yiu, Wong Shun Leung, Chu Shong Tin, Wang Kiu, Ip Ching…). L’objectif principal était de promouvoir, structurer et préserver l’enseignement du Wing Chun tel que transmis par Ip Man.

Dans la culture populaire

La figure d’Ip Man a connu une grande popularité à travers de nombreuses œuvres de fiction, en particulier au cinéma où son image peut être utilisée pour véhiculer un discours éthique et politique. Il est surtout connu du grand public pour avoir été le maître de Bruce Lee (qui a en réalité appris son Wing Chun quelques années auprès de Wong Shun Leung). Contrairement à ce qui est représenté dans la fiction, Ip Man ne se battait pas régulièrement. Une fois arrivé à Hong-Kong à l’âge de 56 ans, il n’eut pas à défendre lui même le nom de son école. Ses élèves désignés pour relever les défis étaient Lok Yiu et Leung Sheung, puis ensuite Wong Shun Leung après qu’il ait rejoint le groupe de Ip Man.

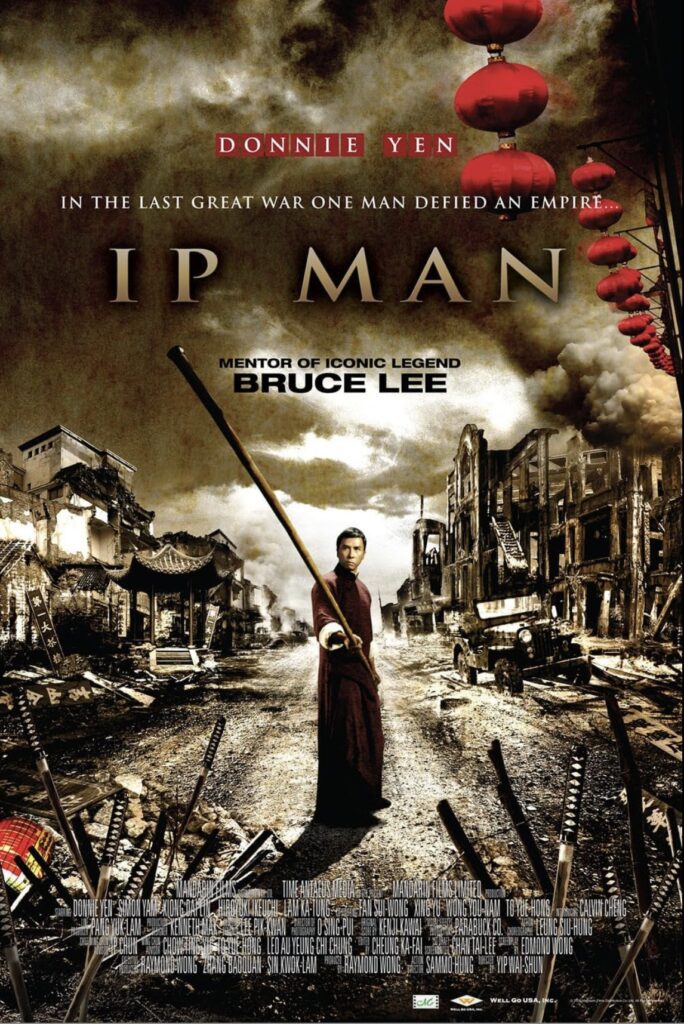

À partir de 2008, une série de films réalisés par Wilson Yip avec Donnie Yen dans le rôle-titre popularise massivement son histoire. Ces films — Ip Man (2008), Ip Man 2 (2010), Ip Man 3 (2015) et Ip Man 4: The Finale (2019) — mêlent quelques éléments historiques et fiction romancée, mettant en avant ses valeurs d’humilité, de maîtrise de soi et de résistance à l’oppression.

Parallèlement à la série populaire de Wilson Yip, le réalisateur Wong Kar-wai propose en 2013 une relecture plus poétique et introspective du personnage avec The Grandmaster, interprété par son acteur fétiche : Tony Leung. Ce film à l’esthétique poussée s’attache moins aux faits historiques qu’à l’exploration intérieure du maître, de son art et de son époque. Wong Kar-wai y met en avant la dimension philosophique du Kung Fu, tout en soulignant les bouleversements historiques de la Chine dans l’immédiat après-guerre.

D’autres œuvres ont également été consacrées à sa vie ou à son univers, notamment The Legend is Born: Ip Man (2010), Ip Man: The Final Fight (2013) avec Anthony Wong, ou encore des séries télévisées comme Ip Man (2013). Son nom et son image sont désormais associés dans le monde entier au style Wing Chun et à la philosophie martiale chinoise.

Sources :

1https://www.cstalumni.hk/en/about

3https://www.youtube.com/watch?v=W3D1JwmOI9E

4https://nimtaowingchun.com/articles/single?id=12

5https://wingchunjourney.co.uk/2021/04/30/my-sifus-allan-lee/